自分が生きている現代から過去へ遡って、地元の三原から世界へ視野を広げて、歴史を見ていこうという企画!

第3弾は昭和初期から大正時代(1945→1912年)33年間を遡ります!

概ね私の祖父母が若かりし頃の時代です!

注)時系列で見たい人は下から上へスクロール!

\第2弾の戦後の昭和編はコチラ↓/

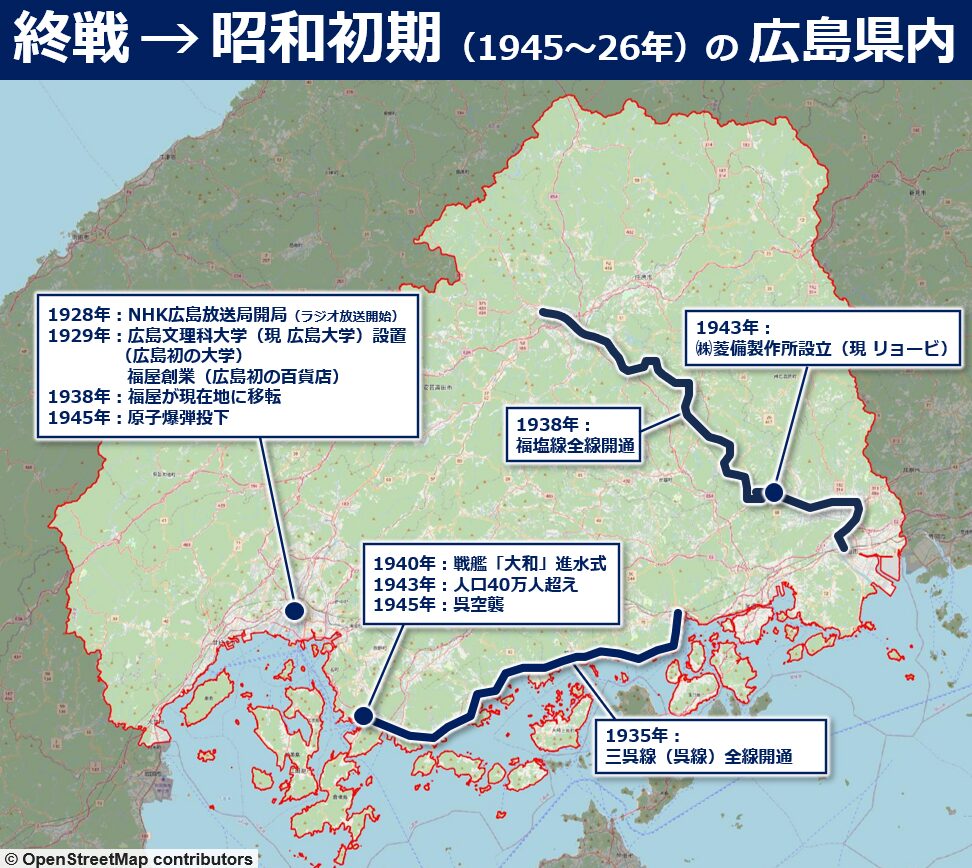

終戦→昭和初期(1945~26年)

1945年(昭和20年)

三原と周辺

■因島空襲

3月19日と7月28日、因島は空襲をうけ、日立造船の因島工場と三庄工場が標的とされた。民家にも被害が及び、100人以上亡くなったという証言もあるが、公的な資料ではほとんど触れられておらず、被害の全容はわかっていない。

■福山大空襲

8月8日夜、アメリカ軍のB-29爆撃機91機が福山市を空襲し、約556トンの焼夷弾を投下。これにより、市街地の約80%が焼失し、355人が死亡、864人が重軽傷を負い、10,179戸の家屋が焼失、47,326人が被災した。

広島県

■呉空襲

7月24日、アメリカ軍は呉市の軍港を大規模に空襲した。この攻撃では、戦艦「伊勢」や「日向」などの艦艇が大破し、呉海軍工廠や市街地も甚大な被害を受けた。呉は日本最大級の海軍基地であり、戦争末期の連合軍による戦力無力化の一環として標的となった。この空襲により、多くの市民が犠牲となり、街は壊滅的な打撃を受けた。

■原子爆弾投下

8月6日、アメリカは広島に人類初の原子爆弾を投下。爆心地周辺は壊滅し、当時の広島市の人口約35万人のうち、約14万人が同年末までに死亡したと推定されている。被爆者は深刻な放射線障害に苦しみ、戦後も後遺症が続くことになる。

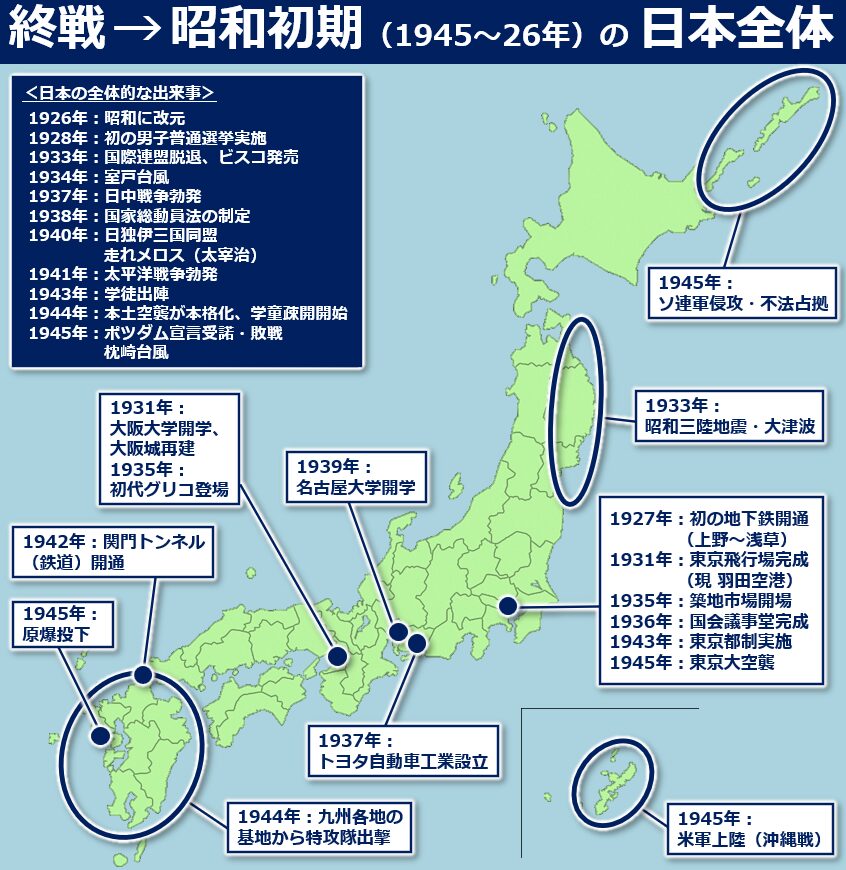

日本

■東京大空襲

3月10日未明、アメリカ軍は東京下町を中心に無差別爆撃を行い、東京大空襲が発生。10万人以上が死亡し、住宅も多数焼失した。木造家屋が密集する市街地での火災が被害を拡大し、史上最大級の空襲となった。

■沖縄へ米軍上陸(沖縄戦)

4月、アメリカ軍が沖縄本島に上陸し、激しい地上戦が展開された。日本軍と民間人を巻き込んだ戦闘は約3か月続き、約20万人が死亡。沖縄戦は日本本土決戦への前哨戦とされ、甚大な被害を残した。

■長崎へ原爆投下

8月9日、アメリカは長崎に2発目の原子爆弾を投下。爆風と熱線により市街地は壊滅し、当時の人口約24万人のうち約7万4千人が同年末までに死亡した。広島に続く原爆投下で、日本の降伏を決定づけた。

■ポツダム宣言受諾・敗戦

8月14日、日本政府は連合国のポツダム宣言を受諾し、無条件降伏を決定した。翌15日正午、昭和天皇が「玉音放送」で国民に終戦を告げ、戦争の終結が広く知らされた。その後、9月2日に東京湾の米艦ミズーリ号上で降伏文書に調印し、第二次世界大戦は正式に終結した。この敗戦により、日本は軍国主義を放棄し、戦後の民主化と復興への道を歩み始める。

■北方領土へソ連軍侵攻・不法占拠

8月9日、ソ連は日ソ中立条約を破棄し対日参戦した。日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、8月28日から9月5日までに北方四島(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)を占領した。現在もロシアによる不法占拠が続いており、北方領土問題として日露間の懸案となっている。

■枕崎台風

9月17日、台風16号(枕崎台風)が鹿児島県枕崎市付近に上陸し、日本列島を縦断した。枕崎で観測された最低気圧は916.1hPaで、当時としては記録的な低さだった。この台風により、全国で死者2,473人、行方不明者1,283人、負傷者2,452人の被害が発生した。特に広島県では、原爆投下から間もない中、土砂災害などで2,000人以上が犠牲となり、戦後の復興に大きな打撃を与えた。

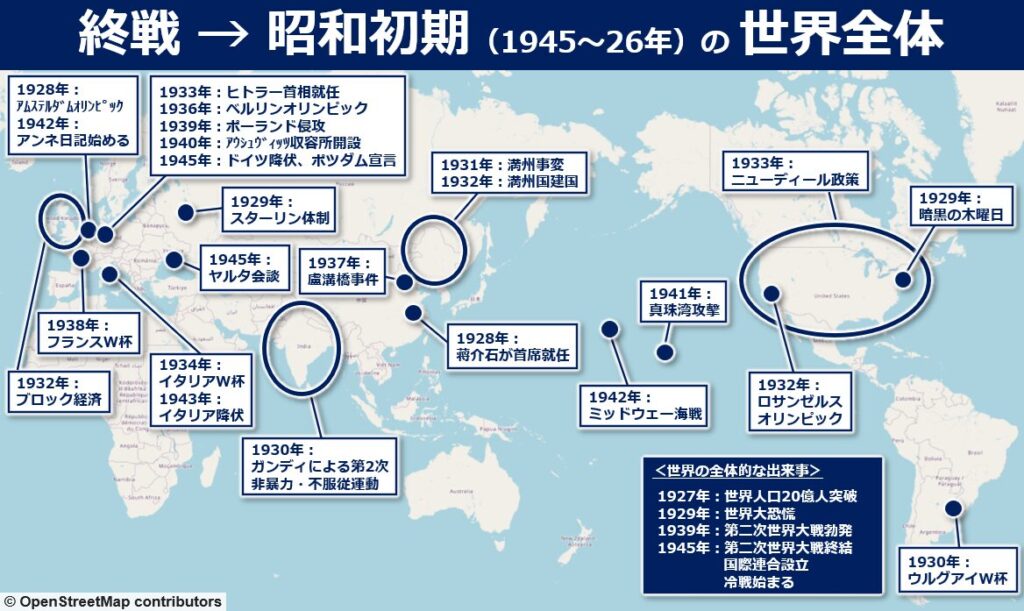

世界

■ヤルタ会談

2月、アメリカのルーズベルト大統領、イギリスのチャーチル首相、ソ連のスターリン書記長がクリミア半島のヤルタで会談し、戦後の世界秩序について協議した。主な合意事項には、ドイツの分割占領、国際連合の設立、ソ連の対日参戦、ポーランドの国境調整と自由選挙の実施が含まれた。これらの決定は、戦後の冷戦構造の形成に大きな影響を与えるた。

■ドイツ降伏

連合軍とソ連軍の挟撃によりドイツは各地で敗北を重ね、首都ベルリンも陥落寸前となった。4月末にヒトラーが自殺し、5月7日にドイツは無条件降伏を表明。翌8日に正式に調印され、ヨーロッパにおける第二次世界大戦は終結した。

■ポツダム宣言・第二次世界大戦終結

7月、アメリカ・イギリス・中国の首脳がドイツのポツダムで会談し、日本に無条件降伏を求める「ポツダム宣言」を発表した。国民の権利保障や平和国家としての再建方針を示し、拒否すれば「完全な壊滅」と警告した。それに対し、日本は当初黙殺したが、広島・長崎への原爆投下とソ連の対日参戦を受け、8月15日に受諾。第二次世界大戦は終結した。

情報HugKum(ポツダム宣言の解説記事)

■国際連合設立

10月、戦争の再発防止と国際平和の維持を目的に国際連合が発足。加盟51か国で始まり、本部はアメリカ・ニューヨークに設置。安全保障理事会にはアメリカ、イギリス、ソ連、フランス、中国の5か国が常任理事国として特別な拒否権を持ち、戦争を引き起こした枢軸国(ドイツ、日本、イタリア)は当初加盟していない。

情報Spaceship Earth(国連の解説記事)

■冷戦始まる

第二次世界大戦終結後、アメリカとソ連の対立が深まり、冷戦が始まった。民主主義・資本主義を掲げるアメリカと、共産主義を掲げるソ連が、軍事・経済・政治で激しく対立し、世界は東西に二分されていく。

1944年(昭和19年)

三原と周辺

■三原信用組合設立

現在の「しまなみ信用金庫」が本町で三原信用組合として設立。1951年に三原信用金庫となり、1994年に尾道信用金庫と合併し「かもめ信用金庫」となる。2003年に福鞆信用金庫と合併し「しまなみ信用金庫」となる。

日本

■本土空襲が本格化

アメリカ軍は日本本土への空襲を本格化させ、6月に北九州の八幡製鉄所がB-29爆撃機による初の空襲を受け、11月24日には東京の中島飛行機武蔵製作所が標的となった。その後、都市部への無差別爆撃が始まり、日本の都市は壊滅的な被害を受け、戦争終結への圧力が高る。

■学童疎開開始

8月、東京都板橋区の上板橋第三国民学校の児童が群馬県へ向けて出発し、学童集団疎開の第一陣が始まった。これは、都市部の空襲激化に伴い、国民学校初等科3~6年生を対象に、地方の寺院や旅館などへ集団で避難させる政策で、約40万人が疎開した。疎開先では、食糧不足や衛生環境の悪化、病気の蔓延など、子どもたちは厳しい生活を強いられた。

■九州各地の基地から特攻隊出撃

10月、フィリピン戦で劣勢に立たされた日本軍は、九州各地の基地(知覧、都城、大刀洗など)から特攻隊の出撃を開始した。若者を中心に構成された航空特攻隊では、最終的に約3,948人が命を落とした。初めは志願制だったが、戦局悪化により事実上の命令による出撃が主となり、特攻は悲劇的象徴として今も語り継がれてる。

情報NHK

1943年(昭和18年)

三原と周辺

■三菱重工業㈱三原車輛製作所設立

蒸気機関車および鉄道車両用空気ブレーキの専門工場として発足し、現在は糸崎工場、古浜工場、和田沖工場の3工場がある。最盛期は、ポスタやチラシなどの印刷機・段ボール製造機・鉄道の蒸気機関車や車両ブレーキなどを製造していたが、現在は印刷機など紙事業がM&Aで移管され、本社事業として残ってるのは車両関係のみとなっている。アストラムラインの車両も三原で作られている。

情報三菱重工

■広島県立三原中学校開校

三原高校の前身である浮城高校の更に前身となる三原中学校が開校。

広島県

■呉市人口40万人超え

呉市は明治以降の海軍拡張に伴い、全国から人々が集まった結果、当時の市域(中央、宮原、吉浦、警固屋、阿賀、広、仁方地区)で人口40万を超え、広島市よりも多かった。終戦とともに海軍が解体されると、人口は急減することとなる。

■㈱菱備製作所設立

府中市に菱備製作所(現リョービ)が設立された。社名は、創業地「備後」と取引先である三菱電機の「菱」から名付けられた。設立翌年にはダイカスト製品の製造を開始し、戦後は建築用品や印刷機器など多角的に事業を展開。1973年にリョービへと社名変更し、現在では世界的なダイカストメーカーとして知られている。

情報リョービ

日本

■学徒出陣

戦局の悪化により、これまで徴兵猶予されていた文科系の大学生や専門学校生に対して徴兵が開始された。これを「学徒出陣」と呼び、約10万人の学生が戦地へ送られた。多くの学徒兵が下級将校や特攻隊員として前線に投入され、戦死した。

■東京都制実施

東京府と東京市が廃止されて東京都が設置された 。この制度は、戦時体制下での行政の効率化と中央集権化を目的として導入され、都長官は内務省によって任命される官選制が採用された 。これにより、従来の二重行政が解消され、東京都は国の直接的な統制下に置かれることとなった。

世界

■イタリア降伏

北アフリカや地中海での敗北が続いたイタリアは、連合軍のシチリア上陸を機に国内の不満が高まり、ムッソリーニ政権が崩壊。9月には新政権が連合国に無条件降伏を表明した。しかしドイツ軍が北部を占領し、ムッソリーニを担いで傀儡政権を樹立。イタリアは南北に分裂し、内戦と対独戦が続く混乱状態に陥いった。

1942年(昭和17年)

三原と周辺

■三原市営乗合自動車事業(市営バス)開始

三原市営バスが運行開始し、市内路線を中心に運行された。利用者の減少で2008年3月末でバス事業は廃止され、民間3社(中国バス、トモテツ、芸陽バス)へ路線以上される。

情報惜別三原市営バス、現在の三原バス路線

日本

■関門トンネル(鉄道)開通

関門鉄道トンネルが開通し、下関と門司を結ぶ本州と九州間の鉄道が直結された。これは世界初の海底鉄道トンネルであり、全長約3.6kmの単線で、当初は貨物列車専用として運用され、同年11月から旅客列車の運行も開始された。1944年には上り線も開通し、複線運用が開始されました。

世界

■ミッドウェー海戦

開戦以降、日本は真珠湾攻撃を皮切りに東南アジアや太平洋の広範囲を制圧し、優勢を保っていたが、ミッドウェー海戦は、アメリカが日本の暗号を解読し、待ち伏せ攻撃を実行。日本は主力空母4隻を失う大敗を喫し、以後は守勢に転じ、戦局はアメリカ優位へと大きく傾いていき、太平洋戦争の大きな転換点となった。

■アンネ日記始める

13歳の誕生日にアンネ・フランクは赤と白のチェック柄の日記帳を贈られ、「キティ」と名付けて日記を書き始めた。ナチス占領下のオランダで、ユダヤ人としての不安や日常生活、将来の夢などを綴り、後に『アンネの日記』として出版され、ホロコーストの象徴的記録となる。

情報anne frank house

1941年(昭和16年)

日本

■太平洋戦争勃発

日本海軍はハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、アメリカ太平洋艦隊に大打撃を与えた。これにより、アメリカおよびイギリスとの間で太平洋戦争が勃発。この攻撃は、日米交渉が行き詰まり、資源確保のため南方進出を図った日本が、アメリカの参戦を阻止する目的で行ったものだったが、結果として、アメリカの参戦を招き、戦争は世界規模へと拡大した。

世界

■真珠湾攻撃

12月8日(日本時間)、日本海軍がアメリカの真珠湾を奇襲攻撃し、多数の艦艇と航空機を破壊。背景には、日中戦争の長期化とアメリカの経済制裁(特に石油禁輸)があった。外交交渉が決裂する中、開戦を決意した日本は奇襲に踏み切り、アメリカは翌日に対日宣戦布告。太平洋戦争、そしてアメリカの第二次世界大戦本格参戦の引き金となった。

1940年(昭和15年)

三原と周辺

■三原工業学校設立

中之町に三原工業学校が開校。後の1994年に緑ヶ丘女子商業高校と統合し、如水館高校となる。

広島県

■戦艦「大和」進水式

呉海軍工廠で、世界最大級の戦艦「大和」の進水式が極秘裏に行われた。式典は機密保持のため、関係者約1,000人のみが立ち会い、軍楽隊の演奏や万歳三唱もなく、静かに進行された。当日は市内で陸戦隊の演習が行われ、煙幕が張られるなど、徹底した情報統制が敷かれた。

情報大和ミュージアム

日本

■日独伊三国同盟

日本、ドイツ、イタリアの三国はベルリンで「日独伊三国同盟」を締結した。この軍事同盟は、各国がアジアとヨーロッパにおける指導的地位を相互に認め合い、いずれかの国が第三国(主にアメリカ)から攻撃を受けた場合、相互に援助することを定めていた。同盟の締結は、日中戦争の長期化に直面していた日本が、ドイツ・イタリアと連携してアメリカを牽制し、戦局を有利に進める狙いがあった。しかし、この同盟はアメリカとの対立を深め、太平洋戦争勃発の一因となる。

■走れメロス(太宰治)

太宰治は短編小説『走れメロス』を文芸誌『新潮』に発表した 。古代ギリシャの伝説やドイツの詩人シラーの詩「人質」を基に、友情と信頼をテーマに描かれている 。この物語は、太宰治の作品の中でも明るく希望に満ちた作品として知られ、教科書にも採用されるなど、多くの人々に親しまれている 。

世界

■アウシュヴィッツ収容所開設

アウシュヴィッツ強制収容所は、ナチス・ドイツが占領下のポーランドにおいて、1940年5月20日に開設した。当初はポーランド人政治犯を収容するための施設として始まったが、後にユダヤ人をはじめとする多くの人々が強制収容され、強制労働や大量虐殺が行われた。この収容所は、ナチスのホロコースト政策の象徴的存在となり、約110万人が命を落としたとされている。

1939年(昭和14年)

日本

■名古屋大学開学

名古屋医科大学を基礎に新設された理工学部を加え、名古屋帝国大学が設立。日本国内で設立された最後の帝国大学であり、東海地方の学術・産業の発展を支える拠点として期待された。設立費用約900万円(現在の価値で約128億円)は全額愛知県が負担し、敷地も地元から無償提供されるなど、地域の強い支援があった 。その後、1947年には名古屋大学と改称され、総合大学としての発展を遂げる。

情報名古屋大学

世界

■ドイツがポーランド侵攻・第二次世界大戦勃発

ドイツは「ドイツ人保護」などを名目にポーランドへ侵攻。背景には、ヒトラーの領土拡張政策とポーランド回廊の要求があった。独ソ不可侵条約の秘密議定書でポーランド分割を合意しており、侵攻後すぐにソ連も東部から進軍。これを受けて英仏がドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が始まった。

1938年(昭和13年)

広島県

■福屋が現在地に移転

福屋が八丁堀の現在地に地上8階・地下2階の新館を開業。白亜の殿堂と称され西日本最大規模を誇る建物で、屋上からのパノラマや地下の食料品売場など、当時としては革新的な施設が注目を集めた。開店当日、7階の大余興場では芸妓による舞踊大会、8階の子供遊園地も家族連れで賑わった。同日は「国家総動員法」公布の日でもあり、戦時下に入る直前の華やぎだった。

情報福屋

■福塩線全線開通

福山駅と塩町駅を結ぶ福塩線が府中町駅 – 上下駅間の延伸開業により全線開通。1914年に福山~府中間が開業した両備軽便鉄道を起源とし、段階的な延伸を経て完成した。

日本

■国家総動員法の制定

第一次近衛文麿内閣のもとで「国家総動員法」が公布され、5月5日に施行された。この法律は、日中戦争の長期化に対応し、国家の人的・物的資源を政府が統制・運用できるようにするもので、議会の承認を得ずに労働力や物資を調達することを可能にした。これにより、政府は国民生活のあらゆる面を軍事目的で統制し、日本は軍国主義的な統制経済体制へと突入した。

情報HugKum(国家総動員法の解説)

世界

■フランスW杯

フランスで第3回FIFAワールドカップが開催され、欧州での2大会連続開催に南米諸国が反発し、アルゼンチンやウルグアイが不参加となる中、15か国が出場。決勝ではイタリアがハンガリーを4対2で破り、史上初の連覇を達成した。また、オランダ領東インド(現在のインドネシア)がアジア勢として初出場を果たした。

1937年(昭和12年)

日本

■日中戦争勃発

北京郊外の盧溝橋付近で日本軍と中国軍が衝突する「盧溝橋事件」が発生し、この事件をきっかけに、日中両国の全面戦争が勃発した。当初、日本政府は事態の拡大を避ける方針を示していたが、8月に上海での戦闘(第二次上海事変)が始まり、戦線は拡大。同年12月には日本軍が南京を占領し、南京大虐殺が発生するなど、戦争は長期化・泥沼化していった。この戦争は1945年の終戦まで続くことになる。

■トヨタ自動車工業設立

豊田喜一郎の主導により、豊田自動織機製作所の自動車部門が独立し、トヨタ自動車工業株式会社が設立された。これは、国産自動車の量産体制を確立するための一環であり、翌1938年には愛知県挙母町(現・豊田市)に挙母工場が竣工。この工場は、トヨタの本格的な自動車生産の拠点となりっている。

情報The社史

世界

■盧溝橋事件

北京郊外の盧溝橋付近で日本軍と中国軍が衝突し、盧溝橋事件が発生。この事件は日中戦争(支那事変)の発端となり、両国の全面戦争へと発展した。当初は現地での停戦交渉も試みられたが、事態は収束せず、戦火は中国全土に拡大した。

1936年(昭和11年)

三原と周辺

■三原市誕生

三原町、糸崎町、山中村(現 中之町)、西野村、田野浦村、須波村が合併し、初代三原市が広島県内5番目の市として誕生。

■ゑびす家創業

「たこせん」で有名なゑびす家の創業者は、まず大阪で開業し、戦時中の疎開で故郷の三原に移転し、戦後、三原駅前に店舗を構え土産菓子を販売。1980年代後半に当時ブームになっていた「もみじ饅頭」に三原名産「タコ」を入れた「たこもみじ」を開発、1998年にたこせんを開発した。

情報ゑびす家

■耕三寺創建

生口島に、実業家・耕三寺耕三が母の菩提を弔うために耕三寺を建立。 日光東照宮の陽明門や平等院鳳凰堂を模した極彩色の伽藍が特徴で、 境内には15棟の堂塔が国の登録有形文化財に指定されている。

情報耕三寺

日本

■国会議事堂完成

東京・永田町に帝国議会議事堂(現・国会議事堂)が竣工した。1920年に着工され、約17年の歳月をかけて完成したこの建物は、鉄骨鉄筋コンクリート造で、中央塔の高さは65.45メートルと当時日本一を誇った。外壁には山口県の黒髪島や広島県の倉橋島産の花崗岩が使用され、建材のほとんどが国産で賄われた。

世界

■ベルリンオリンピック

ナチス政権下のドイツ・ベルリンで夏季オリンピックが開催され、初の聖火リレーが導入された。ヒトラーは政治宣伝に利用したが、黒人選手オーエンスの活躍が注目を集めた。日本は水泳で前畑秀子が女子初の金メダルを獲得し、「前畑がんばれ」の実況も話題となった。また、この後、第二次世界大戦がはじまり、次回のオリンピックは12年後となる。

情報IOC

1935年(昭和10年)

三原と周辺

■第1回尾道みなと祭開催

尾道港の発展に尽力した町奉行の平山角左衛門をたたえて始まった祭り。踊りパレードや仮装行列、歌謡ショーなど多彩な催しがあり、現在では「ええじゃんSANS・がり」を中心に夜型の若者参加型イベントとして尾道を代表する祭りとなってる。

情報尾道みなと祭り

広島県

■三呉線(呉線)全線開通

竹原駅 – 呉駅間が開通し、三呉線は呉線に編入され、呉線が全線開通した。全通以後は軍港としての呉の重要性から東京直通の急行列車が運転された。

日本

■築地市場開場

関東大震災で壊滅的被害を受けた日本橋の魚市場と京橋の青物市場を統合し、築地市場が開場。鉄筋コンクリート造の近代的な施設で、鉄道や船舶による物流にも対応し、衛生面や効率性が向上した。日本の中央卸売市場制度の象徴として機能し、「日本の台所」として2018年まで長年親しまれる。

情報築地場外市場

■大阪・道頓堀へ初代グリコ登場

道頓堀の戎橋近くに初代グリコ看板が設置された。高さ33mのネオン塔で、ランナーと「グリコ」の文字が6色に変化し、毎分19回点滅する花模様で彩られていた。当時としては型破りの存在で、一躍道頓堀のシンボルとなった。しかし、戦時中の1943年に鉄材供出のため撤去され、その後、数回のリニューアルを経て、現在は6代目となっている。

情報江崎グリコ

1934年(昭和9年)

三原と周辺

■帝人三原工場操業開始

レーヨン事業の工場として円一町に建設され、1963年にはナイロン事業を導入するなど同一敷地に8事業を有する特殊な複合事業所としての歴史を持ることになる。三原駅から工場までの通りが帝人通商店街となり、落成開業式ではやっさ踊り、旗行列、変装行列、山車引物などが行進し、三原酒の鏡割りで飲み放題の接待も行われたとか。

■鞆の浦が瀬戸内海国立公園に指定

日本で最初の国立公園に指定された「瀬戸内海国立公園」で最初の指定地が鞆の浦と仙酔島であった。

\鞆の浦の風景はコチラ↓/

日本

■室戸台風

高知県室戸岬付近に上陸した室戸台風は、京阪神地域を中心に甚大な被害をもたらし、死者2,702人、行方不明者334人、負傷者14,994人を出した。特に大阪では高潮や暴風で大きな被害が出た。

情報大阪歴史博物館

世界

■イタリアW杯

イタリアで第2回FIFAワールドカップが開催された。初めて予選が導入され、16か国が出場。決勝では開催国イタリアがチェコスロバキアを延長戦の末に2対1で破り、初優勝を果たした。この大会はムッソリーニ政権下で行われ、政治的な影響も指摘されている。

1933年(昭和8年)

三原と周辺

■八天堂創業

くりーむパンで全国的に有名な八天堂が和菓子の店として港町で創業。1975年に2代目の時に洋菓子・和菓子店となり、1991年に3代目が「たかちゃんのパン屋」を開店させる。くりーむパンは2008年に誕生し、東京など大都市圏でヒットし全国的な知名度をもつ店となった。

情報八天堂

■共楽堂創業

ひとつぶのマスカットで有名な共楽堂が創業。果物を大胆に使った今までにない和風スイーツを作り出しており、広島や東京、大阪などのデパ地下にも店舗を出店し全国的にも有名となっている。

情報共楽堂

日本

■国際連盟脱退

1931年の満州事変後に設置されたリットン調査団が、日本の満州支配を不当とし、満洲国を承認しないと報告したことに反発して日本は国際連盟からの脱退を正式に通告した。国際協調路線からの離脱を選び、日本は外交的に孤立し、軍国主義が加速する契機となった。

■昭和三陸地震・大津波

3月3日午前2時31分、三陸沖でマグニチュード8.1の地震が発生し、約30分後に巨大津波が三陸沿岸を襲った。最大遡上高は岩手県綾里湾で28.7mに達し、死者・行方不明者は3,064人、家屋の流出・倒壊は約6,800戸に及んだ。明治三陸地震の教訓を活かし、地震直後に避難した住民も多く、被害の軽減につながった。

■ビスコ発売

江崎グリコは栄養菓子として「ビスコ」を発売。当時、栄養不足が社会問題となっていた中、胃腸の働きを助ける酵母を配合したクリームをビスケットで挟むという画期的な製法が採用された。商品名「ビスコ」は「酵母入りビスケット」を意味する「コービス」を逆さにしたもので、覚えやすさと縁起の良さを兼ね備えている。現在もロングセラー商品として愛されている。

情報江崎グリコ

世界

■ヒトラー首相就任

ドイツでナチス党の党首アドルフ・ヒトラーが首相に就任した。経済不安と政情不安の中、「強いドイツ」を掲げて支持を集め、就任後は議会制民主主義を崩し、独裁体制を築いてく。

■ニューディール政策

アメリカ大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトは、深刻な世界恐慌に対応するため「ニューディール政策」を開始した。公共事業の拡大、農業や産業の調整、銀行制度の改革などを通じて景気回復と雇用創出を目指した。一定の経済回復をもたらし、国民の信頼も回復したが、完全な回復には至らず、最終的には第二次世界大戦による軍需拡大が本格的な経済再生の契機となる。

1932年(昭和7年)

三原と周辺

■日東セメント㈱糸崎工場創業

糸崎にセメント製造工場が誕生。その後、浅野セメント㈱、日本セメント㈱へと社名変更、1996年に山陽白色セメント㈱として分社化となり、日本で唯一のホワイトセメント製造工場となるが、需要低迷により2017年に工場閉鎖。

■竹原駅開業

三呉線(現 呉線)が安芸幸崎駅から竹原駅まで延伸し駅が誕生。1970年に現在の駅舎に改築。

世界

■ブロック経済

イギリスは世界恐慌への対応として、カナダのオタワで連邦経済会議を開催。イギリス本国と自治領・植民地間で関税を引き下げ、他国には高関税を課す「ブロック経済」を導入した。これにより国際貿易が分断され、各国の対立が深った。

■満州国建国

関東軍は清朝最後の皇帝・溥儀を元首とする満州国の建国を宣言したが、実態は日本の傀儡政権だった。国際連盟はこの事態を調査するためリットン調査団を派遣し、1933年に満州国は承認できないと報告。これに反発した日本は国際連盟を脱退し、国際的孤立を深めることになる。

■ロサンゼルスオリンピック

アメリカ・ロサンゼルスで第10回夏季オリンピックが開催された。世界恐慌の影響で参加国は37か国、選手数は約1,300人と前回大会より減少したが、初の正式な選手村設置や表彰台の導入など、近代オリンピックの基盤が築かれた。日本は水泳や陸上で金メダルを獲得し、馬術では西竹一が優勝するなど、国際的な存在感を高めた。

情報IOC

1931年(昭和6年)

三原と周辺

■安芸幸崎駅開業

三呉線(現 呉線)が須波駅から安芸幸崎駅まで延伸し駅が誕生。1970年に無人駅化。

■福山城国宝指定

福山城天守が国宝に指定され、1933年にはさらに伏見櫓・筋鉄御門・御湯殿の3棟が国宝指定される。しかし、1945年8月8日、福山空襲によって天守・御湯殿などのは焼失する。

日本

■東京飛行場完成

大田区羽田町に日本初の国営民間航空専用空港「東京飛行場」が開港した。面積53ヘクタール、滑走路は長さ300m・幅15mで、当時としては画期的な施設だった。初便は日本航空輸送の大連行きで、乗客はおらず、松虫と鈴虫6,000匹が積まれていた。この飛行場は後の羽田空港の前身であり、日本の民間航空の発展に大きく寄与した。

情報東京空港整備事務所

■大阪大学開学

大阪帝国大学(現・大阪大学)が大阪中之島に開学した。医学部と理学部の2学部から構成され、初代総長には物理学者の長岡半太郎が就任した。この大学は、緒方洪庵が1838年に開いた「適塾」や、1724年創設の「懐徳堂」を源流とし、地域社会と深く結びついた「市民主導の帝国大学」として誕生した。

情報大阪大学

■大阪城再建

豊臣秀吉時代の天守閣が焼失して以来、約250年ぶりの再建であり、鉄骨鉄筋コンクリート造による日本初の近代的な復興天守閣として注目された。再建は当時の大阪市長・関一の提案により、市民からの寄付金約150万円(現在の価値で数十億円)をもとに実施され、大林組が施工を担当した。設計には「大坂夏の陣図屏風」などの資料が用いられ、内部は郷土歴史資料館として公開され、「大大阪時代」の象徴的な事業として、市民の誇りとなった。

世界

■満州事変

日本の関東軍は中国・奉天(現在の瀋陽)郊外の柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍の仕業として軍事行動を開始した。この事件を発端に満州事変が勃発し、関東軍は中国東北部(満州)を占領した。

1930年(昭和5年)

三原と周辺

■須波駅開業

三呉線(現 呉線)の三原駅~須波駅が開業し駅が誕生。2012年に無人駅化され、2018年に駅舎が解体される。

世界

■ガンディによる第2次非暴力・不服従運動

インドの指導者マハトマ・ガンディーは、イギリスの塩税に抗議するため、非暴力の「塩の行進」を実施した。3月12日にサバルマティを出発し、24日間で約390kmを歩いてダンディに到着し、海水から塩を作ることでイギリスの塩の独占に挑戦した。この行動は全国的な不服従運動の引き金となり、インド独立運動を大きく前進さた。

■ウルグアイW杯

ウルグアイで第1回FIFAワールドカップが開催され、13か国が参加した。決勝では開催国ウルグアイがアルゼンチンを4対2で破り、初代王者に輝いた。この大会は、近代サッカーの国際大会の幕開けとなった。

1929年(昭和4年)

三原と周辺

■大久野島に毒ガス工場開設

大久野島に秘密裏に毒ガス工場が建設され、戦時中は多量の毒ガスが製造された。当時、島は地図から消され、呉線の車窓からも見えないよう窓にカーテンがされたらしい。戦後、施設は廃止・解体され、現在は資料館が整備されている。また、うさぎの島として観光地として人気になっている。

広島県

■広島文理科大学(現 広島大学)設置

広島市千田町に広島大学の前身となる広島文理科大学が広島県か最初の大学として誕生。広島高等師範学校が大学昇格し、9学科(教育学・哲学・史学・文学・数学・物理学・化学・生物学・地学)17専攻が設置された。後に広島大学の文学部・理学部・教育学部の基礎となる。

■福屋創業

八丁堀に広島初の百貨店「福屋」が開店。鉄筋コンクリート4階建ての近代的な建物で、エレベーターなどの最新設備を備え、開店当日は市内外から多くの人々が詰めかける盛況ぶりだった。

情報福屋

世界

■暗黒の木曜日・世界大恐慌

アメリカのニューヨーク株式市場で株価が大暴落し、「暗黒の木曜日」と呼ばれた。これをきっかけに世界中で経済が悪化し、銀行の倒産や失業者の増加など深刻な影響を及ぼした。この出来事は「世界大恐慌」として知られ、1930年代を通じて世界経済に大きな打撃を与えた。

■スターリン体制

ソ連のスターリンは農業の集団化と工業の強化を進める五カ年計画(社会主義国家建設計画)を開始。土地を奪われた農民の反発や飢饉が起こり、多くの人が命を落としたが、重工業は急速に発展した。

1928年(昭和3年)

三原と周辺

■尾道ラーメン誕生

尾道ラーメンは、中国福建省出身の張氏が尾道で売り歩いた「支那そば」に始まる。戦後には屋台営業が広まり、「朱華園」や「つたふじ」などの人気店が登場し、昭和30〜40年代には魚介系スープに背脂を加えた現在のスタイルが定着する。

広島県

■NHK広島放送局開局(ラジオ放送開始)

NHK広島放送局が開局し、1925年の東京、大阪、名古屋に続き、広島でもラジオ放送が開始した。

日本

■初の男子普通選挙実施

日本で初めての男子普通選挙が実施された。これは1925年に制定された普通選挙法に基づき、25歳以上のすべての男性に選挙権が与えられた結果。有権者数は約1,240万人に達し、投票率は80.3%を記録した。

世界

■蒋介石が首席就任

蒋介石が中国の新しい政府のリーダー(国民政府主席)に就任した。蒋介石は「北伐」と呼ばれる戦いで各地の軍を打ち破り、首都を南京に置く政府を作って中国をまとめた。これにより中国は一応の統一を果たし、近代的な国づくりが本格的に始まった。

■アムステルダムオリンピック

アムステルダムオリンピックは、46か国から2,883人の選手が参加した。この大会では、女性が初めて陸上競技や体操に出場し、オリンピックの歴史に新たな一歩を刻んだ。日本は43人の選手を派遣し、織田幹雄が三段跳びで、日本人初の金メダルを獲得した。また、鶴田義行が200m平泳ぎで金メダルを獲得し、人見絹枝が女子800mで銀メダルを獲得するなど、日本選手の活躍が光った。

情報IOC

1927年(昭和2年)

日本

■初の地下鉄開通(上野~浅草)

日本初の地下鉄が東京地下鉄道株式会社により上野~浅草間(2.2km)で開業した。これはアジア初の地下鉄でもあり、建設を主導した早川徳次は「地下鉄の父」と称されている。開業初日には約10万人が利用し、都市交通の新時代を象徴する出来事となった。この路線は現在の東京メトロ銀座線の一部。

情報メトロアーカイブアルバム

世界

■世界人口20億人突破

世界の人口が初めて20億人を突破。1804年に10億人に達してから123年後のことで、医療や衛生の改善により死亡率が低下したことが主な要因とされている。この時期から、世界人口の急激な増加が始まる。

1926年(昭和元年)

日本

■昭和に改元

大正天皇の崩御に伴い、皇太子裕仁親王が即位し、同日中に「昭和」への改元が行われた。「昭和」という元号は、『書経』の「百姓昭明、協和万邦」に由来し、「国民の知恵が明らかで、世界が平和である」という意味が込められている。なお、昭和元年は12月25日から31日までのわずか7日間だった。

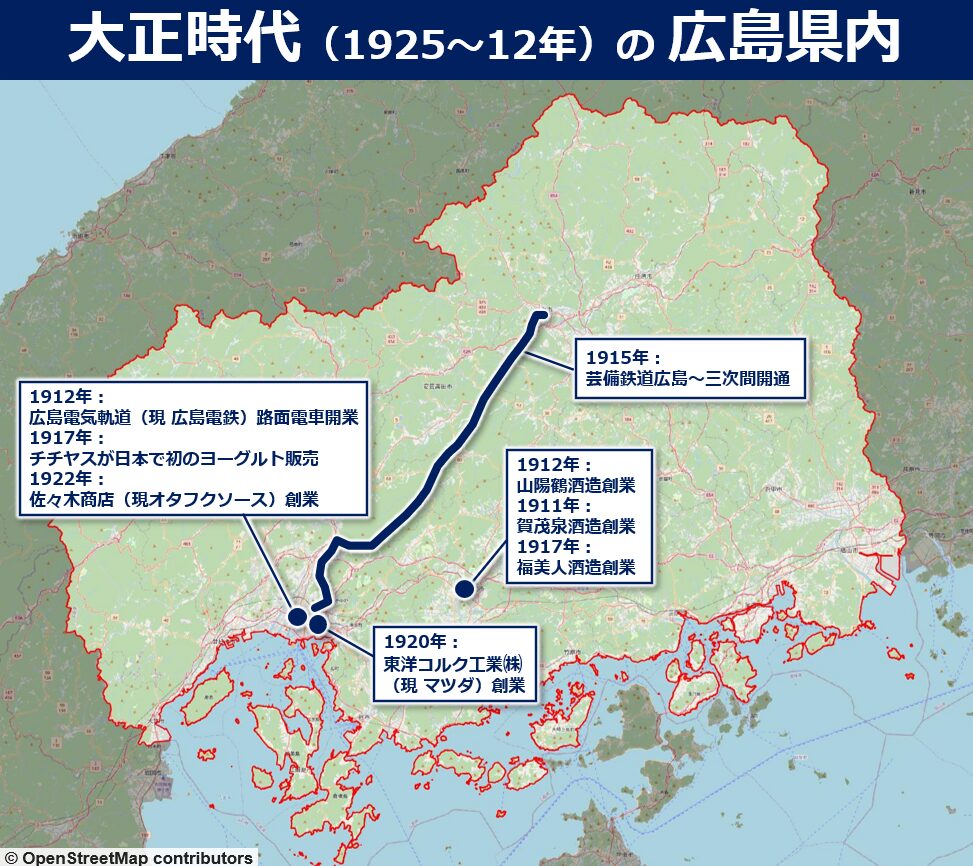

三原と周辺では、工場の進出や呉線・福塩線開通、今も続く菓子屋の創業などの発展と同時に、福山空襲や毒ガス工場開設など戦争の影響が三原駅周辺でもしっかりあることが分かる。

広島県では、呉市の発展が著しく、広島でも大学や百貨店ができるなどの発展を感じるが、呉空襲、原爆投下とやはり戦争の影響がかなり大きい。

日本全体では、第二次世界大戦へ向かっていく情勢がよくわかり、暗い時代の印象が強い。

世界では、大恐慌に戦争と世界的にも暗い時代。

スポンサーリンク

大正時代(1925~12年)

1925年(大正14年)

三原と周辺

■半どん夜市始まる

三原の本町2,3丁目を中心に半どん夜市が始まる。現在も毎年6月~8月第1週までの毎週土曜日に本町中央通り・一丁目・帝人通りなどで開催される。

情報半どん夜市

■尾道鉄道開業

尾道駅と御調町の市(いち)駅を結ぶ17.1㎞の路線が開業。上下町や三次市を経て中国山地を横断し、日本海側の島根県まで結ぼうという壮大な構想もあったが、資金不足で断念され、1964年には廃線となる。

情報NHK

■広島県尾道中学校開校

現在の尾道北高等学校である広島県尾道中学校(男子校)が開校。

日本

■日ソ基本条約締結

日本とソビエト連邦は北京で「日ソ基本条約」を締結し、国交を樹立。この条約により、両国は外交関係を正常化し、日本は北樺太からの撤兵と引き換えに、同地域の石油利権を得た。また、ソ連はポーツマス条約の有効性を認め、日本の南樺太領有を承認した。

■治安維持法成立

日本政府は天皇制(国体)や私有財産制度を否定する思想や運動を取り締まることを目的とした「治安維持法」を制定・施行した。当時、普通選挙法の成立により25歳以上の男子に選挙権が拡大され、社会主義や共産主義の影響力が増すことを懸念した政府が、これらの思想の拡散を防ぐために制定した。治安維持法は、戦後の1945年に廃止されるまで思想や言論の自由を制限し、多くの社会運動家や知識人が弾圧することとなる。

■日本初のラジオ放送

社団法人東京放送局(現・NHK)が東京・芝浦の仮送信所から日本初のラジオ仮放送を開始。アナウンサー京田武男の「アーアー、聞こえますか。JOAK、こちらは東京放送局であります…」という第一声で幕を開け、音楽や講演などの番組が生放送された。

情報NHK

■山手線環状運転開始

山手線は神田駅と上野駅間の開通により環状運転を開始した。これにより、東京の主要駅を結ぶ環状路線が完成し、都市交通の利便性が大きく向上。当初の所要時間は約1時間12分で、現在の約59分よりも長かったとされている。

1924年(大正13年)

世界

■パリオリンピック

パリオリンピックは、5月4日から7月27日まで開催され、44か国から3,089人の選手が参加し、近代五輪で初めて選手村や閉会式が導入された。日本からは19人が出場し、陸上の人見絹枝らが活躍。

情報IOC

■シャモニー・モンブランオリンピック

フランスのシャモニー・モンブランで開催された第1回冬季オリンピックは、16か国から258人が参加し、スキーやスケートなど5競技16種目が行われた。当初は「国際冬季スポーツ週間」として開催されたが、翌年にIOCが正式に冬季五輪と認定した。日本は関東大震災の影響で不参加だった。

情報IOC

1923年(大正12年)

日本

■関東大震災

9月1日午前11時58分、関東地方をマグニチュード7.9の大地震が襲い、東京や横浜で大規模な火災が発生。死者・行方不明者は約10万人以上に上った。日本の近代史上最悪の自然災害とされ、都市防災の重要性を再認識させる契機となった。

情報NHK、当時の映像(NHK)

1922年(大正11年)

広島県

■佐々木商店(現オタフクソース)創業

オタフクソースの前身となる佐々木商店が横川で醤油類の卸と酒の小売業として創業。1949年にソース製造を開始し、初の家庭用商品「オタフクお好みソース」は1957年に発売される。

情報オタフクソース

世界

■ソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)成立

ロシア社会主義連邦ソビエト共和国、ウクライナ、白ロシア、ザカフカースの4共和国が結集し、ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が成立。1917年のロシア革命とその後の内戦を経て、社会主義体制が確立する国家再編となった。ソ連は世界初の社会主義国家であり、1991年の崩壊まで約70年間、世界政治に大きな影響を与えた。

■ムッソリーニ首相就任

第一次世界大戦後のイタリアでは、経済の悪化や失業、ストライキが続き、社会が大きく混乱している中、「国を強く立て直す」と訴えたムッソリーニ率いるファシスト党が支持を集め、武装組織・黒シャツ隊を率いてローマへ向かう「ローマ進軍」を行った。事態の悪化を恐れた国王は、ムッソリーニを首相に任命した。これによりイタリアで初めてのファシスト政権が誕生し、その後の独裁体制の出発点となった。

1921年(大正10年)

日本

■原敬暗殺

現職の内閣総理大臣・原敬が東京駅で国鉄職員の中岡艮一により刺殺された。原は「平民宰相」として初の本格的政党内閣を率いていたが、財閥優遇や普通選挙反対などの政策に不満を抱いた中岡の凶行により命を落とした。

世界

■ワシントン会議

アメリカのワシントンD.C.で開催されたワシントン会議は、第一次世界大戦後の軍備競争を抑制し、太平洋地域の安定を図ることを目的とした国際会議。アメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアなど9か国が参加した。

四カ国条約:アメリカ、イギリス、日本、フランスが太平洋地域の現状維持と相互協議を約束し、日英同盟が解消された。

五カ国条約(ワシントン海軍軍縮条約):主力艦の保有比率をアメリカとイギリスが5、日本が3、フランスとイタリアが1.67と定め、建造制限を設けた。

九カ国条約:中国の主権尊重と門戸開放政策の維持を確認した。

1920年(大正9年)

三原と周辺

■三原実科高等女学校開校

現三原高校の前身となる学校の1つ三原実科高等女学校が開校。後に三原高等女学校→三原桜南高等学校となる。

広島県

■東洋コルク工業㈱創業

マツダの前身となる「東洋コルク工業株式会社」が設立。当初はコルク製品の製造を手掛けており、1927年に「東洋工業株式会社」へと改称し、機械工業へと転換。1931年には三輪トラック「マツダ号DA型」を発売し、自動車メーカーとしての歩みを始める。

情報マツダ

日本

■大大阪時代(1920~30年代)

大阪市が人口・面積・工業出荷額で国内首位となり、東京市を凌ぐ世界有数の大都市へと成長した時期。1925年の市域拡張により人口は約211万人に達し、世界第6位となる。この時代に、御堂筋の整備や地下鉄の開通、大阪城天守閣の再建など、都市インフラが整備され、「東洋のマンチェスター」と称されるほどの工業都市としても発展した。

■第1回国勢調査

日本で初めての国勢調査が実施され、全国民を対象にした人口や職業、年齢、国籍などの調査により、総人口は約5,596万人と記録された。以後、国勢調査は5年ごとに実施され、日本の社会・経済政策の基礎資料として重要な役割を果たしている。

世界

■国際連盟発足

第一次世界大戦後の平和維持を目的として、国際連盟が発足。戦争の防止、軍備縮小、国際紛争の平和的解決を目指し、スイスのジュネーブに本部が置かれた。設立には42か国が加盟し、日本も常任理事国として参加。しかし、提唱国であるアメリカは国内の反対により加盟せず、また、連盟には独自の軍事力がなかったため、1930年代の侵略行為を抑止できず、第二次世界大戦を防ぐことはできない。

■アントワープオリンピック

第一次世界大戦後の平和回復を象徴する大会として、ベルギーのアントワープで開催された。29か国から約2,600人の選手が参加し、162種目が行われた。五輪旗の初掲揚や選手宣誓、平和の象徴としての鳩の放鳥が初めて行われ、日本からは16人の選手が参加してテニスの熊谷一弥選手が銀メダルを獲得した。

情報IOC

1919年(大正8年)

日本

■カルピス発売開始

日本初の乳酸菌飲料「カルピス」が発売開始。創業者が内モンゴルで出会った発酵乳「酸乳」に着想を得て開発され、甘酸っぱく健康的な味わいが特徴。当初はミロのヴィーナスを描いた紙箱入りで販売され、1922年には七夕の天の川をイメージした水玉模様の包装が導入された。

情報アサヒ飲料

世界

■ヴェルサイユ条約

フランスのヴェルサイユ宮殿で調印されたヴェルサイユ条約は、第一次世界大戦の講和条約であり、ドイツに対して厳しい制裁を課した。ドイツは全ての海外植民地を失い、アルザス・ロレーヌをフランスに返還、軍備の大幅な制限、そして1320億金マルクの賠償金支払い義務を負った。また、国際連盟の創設も盛り込まれ、戦後の国際秩序「ヴェルサイユ体制」が確立された。

1918年(大正7年)

三原と周辺

■日本ラミー紡績㈱設立

後のトスコ㈱三原工場となる日本ラミー紡績㈱三原工場が設立。麻を中心とした繊維の製造・加工や綿・毛・ポリエステル・アクリル繊維の仕入・加工、繊維の研究及び開発を行っている。

日本

■シベリア出兵

日本政府はシベリア出兵を宣言し、ロシア内戦下の混乱に乗じて、連合国の一員としてシベリアに軍を派遣した。表向きはチェコスロバキア軍団の救出を名目としていたが、実際は共産主義の拡大阻止や北方領土への影響力拡大などの意図があった。この出兵は1922年まで続き、国内外で多くの批判を招く。

■米騒動

米価の急騰により、富山県魚津町で主婦たちが米の移出停止と安売りを求めて行動を起こした。この動きは全国に広がり、暴動や略奪が多発。政府は警察や軍隊を動員して鎮圧したが、最終的に寺内正毅内閣が総辞職する事態となった。

① 第一次世界大戦の影響

戦争特需(大戦景気)で工業や商業が活発化し、都市部に人が集中したことで、都市では食べ物、特に米の需要が増えた。

② シベリア出兵による買い占め

日本がロシア内戦に軍を送る「シベリア出兵」を決めたことで、軍に送る米が必要になり、政府や商人が大量に買い集めた。

③ 米の出回る量が少なかった

当時の農家は、自分たちで食べる分を確保した上でしか米を売っていなかった。そこへ投機的な買い占めも加わり、米の流通量が減ってしまった。

④ 物価全体の上昇

工業製品や生活用品も値上がりしていた。

■松下電気器具製作所創立

松下幸之助は大阪で「松下電気器具製作所」を創業し、配線器具の製造を開始した。高品質で安価な製品が評判を呼び、事業は順調に成長。後に「松下電器産業」となり、家電や産業機器など幅広く展開し、2008年に社名を「パナソニック株式会社」へ変更する。

情報The社史

■北海道大学開学

札幌に北海道帝国大学が設置された。1876年創立の札幌農学校を起源とし、1907年に東北帝国大学農科大学となった後、独立して日本で5番目の帝国大学として昇格した。農業教育を基盤に医学部(1919年)や工学部(1924年)などを設置し、総合大学として発展する。

世界

■第一次世界大戦終結

フランスのコンピエーニュの森でドイツと連合国が休戦協定に調印し、第一次世界大戦が終結した。1914年に始まり、約4年3か月にわたり、ヨーロッパを中心に世界各地で戦闘が繰り広げられ、戦争末期には、アメリカの参戦やドイツ国内の革命などが影響し、ドイツは降伏を余儀なくされた。

1917年(大正6年)

広島県

■チチヤスが日本で初のヨーグルト販売

創業から30年経て日本ではじめてのヨーグルトを発売。ガラスビンに入れられ、19銭で販売された(当時、米1升が50銭前後)。 当時は高級品で、主に病を持った人に向けて販売された。ヨーグルトが一般に普及してくるのは昭和期に入ってから。

情報チチヤス

■福美人酒造創業

西条駅周辺に7つある酒蔵の1つ「福美人酒造」が創業。西日本の酒造業者有志による出資で設立され、卓越した技術により「西条酒造学校」とも呼ばれ、酒造技術者や杜氏を数多く育成する。

情報福美人

世界

■ロシア革命

この年、ロシアでは二つの大きな革命が起こった。

二月革命(3月)

第一次世界大戦による戦争疲弊や食料不足により、首都ペトログラードで労働者や兵士による大規模な抗議が発生。これによりロマノフ朝のニコライ2世が退位し、臨時政府が樹立された。

十月革命(11月)

臨時政府が戦争継続や社会改革に失敗する中、レーニン率いるボリシェビキが武装蜂起を行い、政権を掌握。これにより、世界初の社会主義国家であるソビエト連邦誕生につながる。

1916年(大正5年)

三原と周辺

■福山市誕生

福山町から福山市となり、広島県内で4番目の市となった。当時の人口は約3.2万人。

1915年(大正4年)

広島県

■芸備鉄道広島~三次間開通

現 芸備線の芸備鉄道が広島~三次間で開通。1936年に全線開通(広島~備中神代)し、翌年、国有化され芸備線となる。

日本

■大戦景気(~1920年)

大戦景気は、第一次世界大戦による戦争特需で日本経済が急成長した時期。欧州諸国が戦争で生産力を失う中、日本は軍需品や日用品の輸出を拡大し、海運業や造船業も発展した。この好景気により、日本は債務国から債権国へと転換し、工業化が進展した。

■第1回全国中等学校優勝野球大会

大阪府豊中市の豊中グラウンドで第1回全国中等学校優勝野球大会(現 夏の甲子園大会)が開催された。全国9地区の代表校と早稲田実業の計10校が参加し、京都二中(現・鳥羽高)が優勝した。その後、1924年に兵庫県西宮市に阪神甲子園球場が完成し、同年の第10回大会から現在の甲子園球場で開催されるようになった。

■人口5000万人突破

日本の総人口が約5,275万人に達し、初めて5,000万人を突破した。これは明治維新以降の近代化政策や医療・衛生環境の改善、出生率の高さなどが要因とされている。

■羅生門(芥田川龍之介)

芥川龍之介は短編小説『羅生門』を発表。東京帝国大学在学中の5作目の作品であり、無名時代の代表作となった。物語は『今昔物語集』の説話を基に、人間のエゴイズムや倫理観の崩壊を描いている。

1914年(大正3年)

三原と周辺

■両備軽便鉄道(福山~府中)開通

両備軽便鉄道(現 福塩線)の福山~府中間(約22km)が開通。 軽便鉄道として、福山城東側の外堀を埋め立てた場所に「両備福山駅」が設置され、胡町、吉津を経由し、奈良津の大峠を越えて府中へと至るルートだった。 1933年に国有化され、1938年に全線開通となる。

日本

■東京駅完成

東京駅が開業し、東海道本線の新たな起点として新橋駅からその役割を引き継いだ。辰野金吾が設計した赤レンガ造りの駅舎は、ネオ・バロック様式の三階建てで、北と南にドームを備えた壮麗な建築だったが、1945年の東京大空襲によって大きく焼けてしまう。戦後、修復されたものの、資材不足から元通りとはいかず、見た目も大きく変わってしまったが、2000年代に入ってから復元された。

■桜島の噴火で大隅半島と繋がる

鹿児島の桜島で大規模な噴火が発生し、大量の溶岩が流出したことで、当時島であった桜島と大隅半島との間の約400メートルの海峡を埋め立て、陸続きとなった。

■宝塚歌劇団第一回公演

兵庫県宝塚市の「パラダイス劇場」で、宝塚少女歌劇団の第1回公演が開催された。この劇場は元々プールだった施設を改装したもので、初演では歌劇『ドンブラコ』や舞踊『白妙』『胡蝶の舞』などが披露され、観覧料は無料だった。この公演を機に、宝塚歌劇団は女性だけの華やかな舞台を特徴とする独自のスタイルを確立し、日本の演劇界に新風を吹き込んだ。

情報宝塚歌劇団

世界

■サラエボ事件・第一次世界大戦勃発

オーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者フランツ・フェルディナント大公とその妻ゾフィーが、ボスニアのサラエボでセルビア系青年ガヴリロ・プリンツィプにより暗殺された。この事件を受け、オーストリア=ハンガリーはセルビアに宣戦布告し、同盟関係にあった各国が次々と参戦。結果として、ヨーロッパ全土を巻き込む第一次世界大戦が勃発した。この戦争は1918年まで続き、約1,000万人の兵士が命を落とすことになる。

① オーストリアがスラヴ人の土地を奪ったから

1908年、オーストリア=ハンガリー帝国がボスニア・ヘルツェゴビナを一方的に併合した。

→ この地域にはセルビア人(スラヴ系民族)が多く住んでいたため、強い反発が起きた。

② セルビアは「自分たちの国を大きくしたい」と考えていた

セルビアは、バルカン半島にいるスラヴ民族をまとめて「大セルビア」をつくりたいと考えていた。

→ そのため、「スラヴ人を支配するオーストリアは敵だ」と見なしていた。

③ 若者が民族の怒りを背負って暗殺に走った

セルビアの民族主義者である青年ガヴリロ・プリンツィプが、「オーストリアの支配の象徴」であるフランツ・フェルディナント大公を暗殺。

→ 背後には、セルビアの秘密結社「黒手組」の支援があったとされている。

■パナマ運河開通

アメリカが建設を主導したパナマ運河が開通し、貨物船SSアンコン号が最初に通航した。この運河は大西洋と太平洋を結び、南米最南端を迂回する必要がなくなり、航行距離と時間を大幅に短縮した。建設には約10年を要し、熱帯病などで多くの労働者が犠牲となった。この開通は世界貿易に革命をもたらし、アメリカの国際的影響力を高める契機となった。

1913年(大正2年)

三原と周辺

■ヤッサ饅頭本舗創業

三原城築城を祝ったやっさ踊りちなんだ三原を代表する銘菓・ヤッサ饅頭を作る老舗菓子舗が本町で創業。ヤッサ饅頭は、浴衣の片肌を脱いで踊る人々の姿を、饅頭の薄皮から覗く艶やかなつぶあんに見立てた餡子たっぷり小粒饅頭。

情報ヤッサ饅頭本舗

■鞆軽便鉄道開業

福山駅と鞆駅の12.5kmを結んだ軽便鉄道で、潮待ち港として栄えた鞆の浦と福山をつなぐ目的で開業。1954年の廃線まで41年間営業する。

1912年(大正元年)

三原と周辺

■尾道に志賀直哉が滞在

近代文学を代表する作家の志賀直哉は、父との確執で東京を離れ、1912~13年に尾道の千光寺山中腹にある平屋建ての三軒長屋に住んで、代表作「暗夜行路」の構想を練ったとされ、作中にも尾道での暮らしが描かれている。

広島県

■広島電気軌道が路面電車開業

広島電鉄の前身である広島電気軌道が広島駅前~紙屋町~御幸橋、八丁堀~白島で路面電車を開業。1917年には横川線、1931年には宮島線が全線開通し、1942年に広島電鉄が創立する。

■山陽鶴酒造創業

西条駅周辺に7つある酒蔵の1つ「山陽鶴酒造」が創業。酒銘「黒松山陽鶴」は、山陽道の松並木に鶴をあしらって「黒松山陽鶴」と命名され、「甘酸辛苦渋」が溶け合ったのどこしのよいさわやかな味わいが特徴。

情報山陽鶴酒造

■賀茂泉酒造創業

賀茂泉酒造は、前垣寿一が23歳で米穀業から独立し、1912年に「前垣酒造場」を創業したのが始まり。酒名「賀茂泉」は、京の都に由来する地名「賀茂」と、蔵が所有する山林の名水「茗荷清水」にちなみ命名され、清らかな水を活かした酒造りを今も受け継いでいる。

情報賀茂泉酒造

日本

■大正へ改元

明治天皇の崩御に伴い、皇太子嘉仁親王が即位し、大正天皇となった。これにより、年号が「明治」から「大正」に改元。「大正」という年号は、『易経』の「大亨以正、天之道也」に由来し、「大いに亨(とお)りて正しきは、天の道なり」という意味が込められている。

■大正デモクラシー

大正時代初期から1920年代にかけて、日本で展開された民主主義的な運動や思想の総称で、第一次護憲運動、普通選挙運動、労働運動、女性解放運動などが活発化した。これらの運動は、1925年の普通選挙法の成立など、政治の民主化に大きく寄与した。

世界

■中華民国成立

孫文は南京で中華民国の建国を宣言し、臨時大総統に就任した。これは1911年の辛亥革命による清朝打倒を受けたもので、アジア初の共和制国家の誕生となった。その後、清朝最後の皇帝・宣統帝(溥儀)が退位し、清朝は滅亡した。しかし、孫文は同年3月、実力者の袁世凱に大総統の地位を譲り、政権は北京の北洋政府に移行しする。

■タイタニック号沈没

イギリスの豪華客船タイタニック号が北大西洋で氷山に衝突し、約2時間40分後に沈没した。乗員乗客2,224人のうち1,514人が犠牲となり、当時最大の海難事故となった。救命ボートの不足や無線通信の遅れが被害を拡大し、後に海上人命安全条約(SOLAS)制定の契機とった。

■ストックホルムオリンピック

スウェーデンのストックホルムで第5回夏季オリンピックが開催された。この大会には28か国から約2,400人の選手が参加し、102種目で競技が行われた。日本は初めて公式に参加し、短距離走の三島弥彦とマラソンの金栗四三の2選手が出場。この大会は、アジア諸国のオリンピック参加の先駆けとなった。

情報TEAM JAPAN

三原と周辺では、今はない鉄道の開業や高校の開校、福山市の誕生など、今はなくなってしまうものもあるが徐々に発展してきている印象。

広島県では、現在の広島といえばともいえる路面電車やマツダなどがこの時代にできていて、今の広島の印象に近づいてきた時代。

日本全体では、前半は好景気で平和そうな印象だが、後半の関東大震災頃から暗い時代へ動き出していく感じの時代。

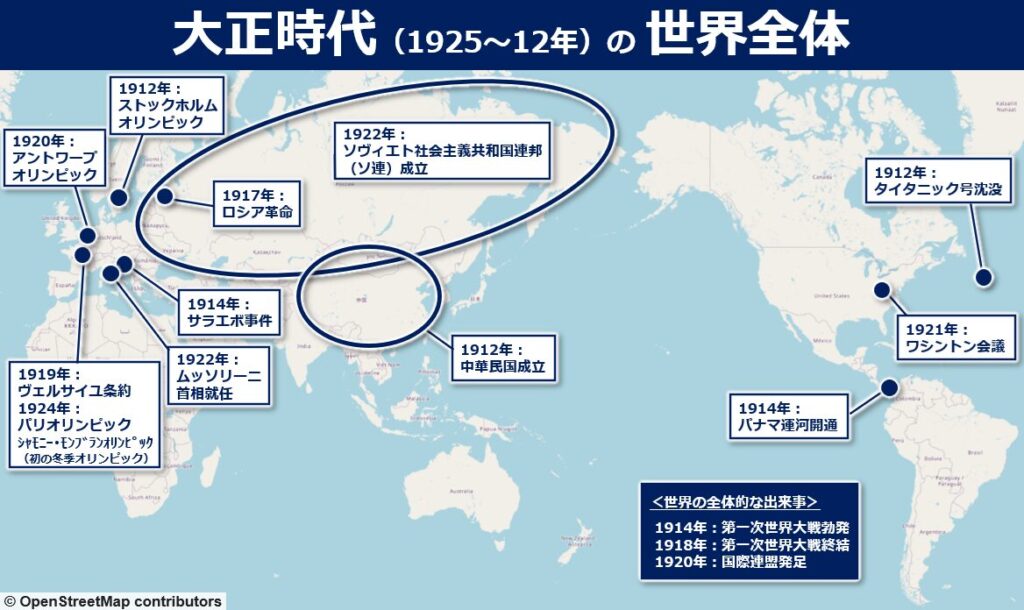

世界では、第一次世界大戦でヨーロッパを中心に大変な時代。。

以上、私の祖父母世代が若かりし時代の年表でした。

次は明治時代の約40年間を遡っていきたいと思います。

このページの年表情報等は全てインターネット検索やチャットGPTで調べた情報ですので、一部間違えている情報もあるかもしれませんので、その辺はご了承ください。

\遡る年表シリーズ一覧/

| ① | 平成編 2010→1990年代 |

| ② | 戦後の昭和編 1980年代→1946年 |

| ③ | 昭和初期・大正編 1945→1912年 |

| ④ | 明治編 1911→1868年 |

| ⑤ | 江戸時代編[予定] |

| ⑥ | 戦国時代編[予定] |

| ⑦ | 室町・鎌倉時代編[予定] |

| ⑧ | 平安・奈良時代編[予定] |

| ⑨ | 飛鳥~縄文時代編[予定] |